两汉三国时期,汉中的地理位置重要吗?

- 汽车知识

- 2023-12-11 14:53:21

- 59

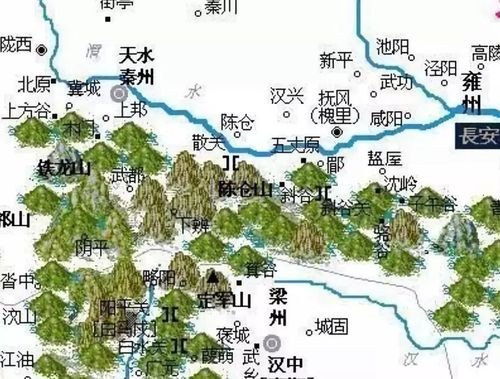

汉中属于今天的陕西省西南部城市如图所示汉中无论是在过去还是现在都属于重要的地理位置,是战略要地。在中国南北地理分界线——秦岭淮河一线的秦岭南麓,汉中自古就被赞誉为“天府之国”和“鱼米之乡”,地处关中之南,巴蜀之北,秦岭和大巴山之间。汉中是汉王朝的发祥地,汉高祖刘邦在此休养生息,养精蓄锐,为日后攻入关中,统一王朝打下了坚实的基础。

三国时期,各方诸侯对汉中的窥视,战事不断,汉中归蜀,使得最薄弱的一方刘备,最终争得三分天下。

所以两汉、三国时期的汉中尤为珍贵。

在三国时代的长期混战中,汉中是蜀魏双方频频用兵、激烈争夺的战略要地。从公元214年刘备占领成都、统治益州开始,到公元263年蜀国灭亡,在这50年里,蜀汉对魏的多次大规模进攻行动都和汉中有关。建安二十二年至二十四年公元217~219年),刘备用法正之谋,举倾国之师,历时岁余夺取了汉中。此后蜀汉便常以该郡作为北伐的屯兵基地。据《三国志》记载,自建安二十四年刘封占东三郡,至延熙二十年(公元257年)姜维兵出骆谷抵渭滨,共计8次由当地发兵进攻曹魏。在此期间,魏国方面对汉中地区也很重视,曾经五番出动大军进攻汉中,兵力多在10万以上。这一地区为什么会引起蜀魏双方的争夺?蜀国在汉中的军事部署前后发生怎样的演变?这些变化给当时的政治军事形势带来哪些影响?

一、汉中郡的地理特点及战略作用

秦汉时期的汉中郡地域辽阔,它西起沔阳的阳平关(今陕西省勉县武侯镇),东至郧关(今湖北郧县)和荆山,绵延千里。秦、西汉时其郡治在西城(今陕西安康市),属下有西城、锡、安阳、旬阳、长利、上庸、武陵、房陵、南郑、成固、褒中、沔阳12县;东汉时裁至9县,郡治移在南郑(今陕西汉中市)。汉献帝初平二年(公元191年),张鲁割据汉中,改称汉宁郡。建安二十年(公元215年),曹操兵入南郑,逐降张鲁,复设汉中郡;但划出该郡东部的西城、安阳二县设西城郡(后称魏兴郡),割锡、上庸二县及武陵地设上庸郡,另设房陵郡,此三郡纳入荆州版图,时称“东三郡”。至此,汉中郡的管辖范围大致与今汉中地区相同,仅余南郑、褒中、沔阳、成固四县。公元219年刘备夺取该郡后,增设若干县级辖区,数目说法不一,据洪亮吉补〈三国疆域志补注〉》考订,蜀汉汉中郡有七县,为南郑、褒中、沔阳、成固、蒲池、南乡、西乡。

汉中地区之所以受到蜀魏双方的重视,成为军事要镇,有以下几个方面的原因:

(一)汉中处于蜀魏两国的交界地带

三国时期,政治力量的地域分布态势是南北对峙,南方的吴蜀联盟与占据北方中原的曹魏相互抗衡。关中平原是魏国西部的经济、政治重心区域,曹操击败马超、韩遂,占有此地后,设置卫觊等良吏,招抚流亡,劝课农桑,兴修水利,大兴屯田,又多次从临近地区迁来人口,使当地生产迅速恢复,军事力量逐步增强,成为对蜀作战的强大基地。蜀汉的基本统治区域是以成都平原为中心的四川盆地。汉中郡坐落在关中和巴蜀之间,属于两大区域交界的中间地带,蜀魏两国为了保卫自己根据地的安全,有必要把重兵部署在敌我接壤之处,以阻止对方军队入境践踏劫掠,同时也可造成己方陈兵敌方边境的有利态势。所以说,占据汉中具有防御入侵和准备出击的双重作用,因此这一地区成为割据战争当中两方尽力争夺的前哨阵地。如顾祖禹所言:“府北瞰关中,南蔽巴蜀,东达襄邓,西控秦陇,形势最重。”

建安十九年(公元214年)刘备占领益州后,曹操立刻意识到关中所受威胁,为了不让刘备抢先夺得汉中,进逼秦陇,他迅速于次年率军西征,打败张鲁,控制了这一战略要地;并派遣张郃领兵侵入巴中,“割蜀股臂”。刘备随即采取针锋相对的措施,倾注全力争夺汉中,经过岁余反复交锋,终于迫使魏军撤退,获得了这块宝贵领土。此后数十年内,该郡的防御为蜀国的安全提供了切实保障。如乐史所称:“汉中实为巴蜀捍蔽,故刘先主初得汉中,曰曹公虽来,无能为也。是以巴蜀有难,汉中辄没。自公孙述、刘备、李雄、谯纵据蜀,汉中皆为所有。氐虏接畛,又为威御之镇。”

(二)汉中是道路汇集、通往几个战略方向的交通枢纽

汉中之所以受到蜀魏两国重视,另一原因是该郡四通八达,川陕之间多条交通路线经过此地,并且可以东出襄樊,西抵陇右,是兵家所谓“衢地”,即现代军事学所说的战略枢纽。关中平原通往四川盆地的道路,较为近捷的是穿越秦岭山脉的几条通道,即褒斜道、傥骆道和子午道,到达汉中后,再通过金牛道或米仓道,分别进入川西(成都平原)和川东(巴地)。这五条道路汇集在汉中盆地,以南郑为中心。下面予以详述:

1.雍州方向 在汉中之北,通往关中平原;主要有三条道路,分别为:

(1)褒斜道 以南循褒谷、北走斜水而得名,路程500余里。由南郑出发,向西北行至褒中县(今陕西褒城县),进入褒水(今黑龙江)河谷北行,过石门、三交城、赤崖(又称赤岸),抵达褒水源头。此处和与它对应的斜水(今石头水)河谷有分水岭相隔,古称五里坂。出谷便是魏国扶风郡郿县五丈原,面临渭水。这条道路在秦岭诸道中旅程最短,省时省力,故汉代关中通往巴蜀的驿路就设在此道。就传世金石铭文来看,两汉时期多次修筑褒斜道路,反映其往来利用的频繁性和重要性。如《史记》卷129《货殖列传》所言:“(巴蜀)然四塞,栈道千里,无所不通,唯褒斜绾毂其口。”

(2)傥骆道 由汉中盆地东端的成固(今陕西省洋县)入傥水河谷,过分水岭后,再沿骆谷进入关中平原。傥骆道路程虽短,但是中间绝水地段较褒斜道为长,山路险峻,通行困难。

(3)子午道 该道在长安正南,沿子午谷入山后转入沣水河谷,翻越秦岭,经洵河上游,南过腰竹岭,顺池河到汉江北岸池河镇附近陡转西北,大致沿汉江北岸,绕黄金峡西到成固县东的龙亭,此处与傥骆道南口相近,两条道路在成固汇合后,再西行至盆地中心南郑。

2.益州方向 在汉中之南,通往四川盆地;主要有两条道路:

(1)金牛道 又称“剑阁道”、“石牛道”,即传说中蜀王受秦国欺骗,遣力士为运送石牛所开之道。自汉中盆地西端古阳平关(今陕西勉县武侯镇)西南行,穿越巴山至葭萌(即蜀汉之“汉寿”,在今四川广元市老昭化北)与陈仓道会合,南行穿剑门山,即天险剑阁,经梓潼、涪(今四川绵阳)、雒(今四川广汉市)到达成都。这是巴山通道中较为重要的一条,也是历史上联系长安和成都的主要交通动脉。《读史方舆纪要》卷56《陕西五·汉中府》曰:“自秦以后,繇汉中至蜀者,必取途于此,所谓蜀之喉嗌也。”

(2)米仓道 自南郑向南行,溯汉水支流濂水而进,穿越巴山山脉的西段---米仓山,再沿宕渠水(今巴水河上游)而行,即到达巴中。建安二十年(公元215年)曹操兵入汉中,张鲁南逃时就是走这条路线。由此向西可达巴西郡首府阆中,取道西至成都。若继续顺流而下,则能抵达宕渠(今四川渠县)、垫江(今四川合川),汇入西汉水(嘉陵江),南入大江。张鲁归降后,曹操命张郃南徇三巴,曾由此途进军至宕渠之蒙头、荡石,为张飞所败,逃回汉中。

此外,关中入蜀的另一条重要路线--陈仓道(又称故道、嘉陵道),也和汉中有密切联系。陈仓道由长安沿渭水西行至陈仓(今陕西宝鸡市),翻越秦岭山脉西端,向西南过散关,沿着嘉陵江北段而下,经河池(今甘肃徽县)、武兴(今陕西略阳)、关城(今陕西阳平关)、白水关(今四川青川县东北),至葭萌(汉寿)与金牛道汇合入蜀。

陈仓道迂回遥远,不若褒斜道近捷,但较为平坦易行,又有嘉陵江水运之便,所以历来颇受重视。汉代四川的物资北运秦陇,除走褒斜道外,也经漕运至沮县(今陕西略阳),再走陈仓道进入关中。这条道路虽然未入汉中境界,但是其途中要枢---沮县(即蜀国之武兴)濒临汉中西陲要塞阳平关,并有水路可通漕运。曹魏军队如果未占汉中,想走陈仓道入蜀,会受到东侧蜀军的严重威胁,很容易被其出击阻截;蜀军还可以先放魏师通过,随后切断其补给供应,造成魏师乏粮的窘境。另一方面,巴蜀政权向关中进军,也可以从汉中出发,经阳平关、沮县北上,走陈仓道穿越秦岭。例如汉高祖刘邦的“明修栈道,暗渡陈仓”;以及诸葛亮的二次北伐,都是经过这条道路。

3.凉州方向 由汉中西行,出阳平关至武兴后,除可沿故道北上陈仓,南下关城之外,还可经多条道路通往凉州地区:

(1)武都、阴平 这两郡位于汉中之西,在今甘南藏族自治州境,“土地险阻,有麻田、氐叟,多羌戎之民”。东汉中叶,武都太守虞诩曾动员吏士,开通自沮(今陕西略阳)至武都郡治下辨(今甘肃成县)的嘉陵江支流航道。再往西南即到达阴平。二郡北与曹魏的天水、南安、陇西等郡接壤,南临益州的梓潼郡,阴平有景谷道(又名左担道)通往江油和涪县,是蜀汉政权西北的侧门,后来邓艾灭蜀便是经由此途。武都、阴平若是落入敌手,蜀地和汉中西境都会受到威胁,故此刘备曾遣吴兰、雷铜领兵争夺该地,但是败于曹洪。建兴七年(公元229年)诸葛亮派陈式自汉中起兵,攻占二郡。汉中和武都之间有水路可以相通,孔明再出祁山时,便由此途以舟船运送兵员粮草。诸葛亮病逝后,武都、阴平又成为姜维北伐的主要屯兵基地。

(2)祁山、天水 由武兴至下辨(今甘肃成县)或河池(今陕西徽县)均有陆路北行,经祁山(今甘肃礼县东北)一带进入陇西天水郡界。这组道路可以绕过秦岭西侧,避开其险峻难登的不利地形。建兴六年(公元228年)诸葛亮初次北伐,未听魏延“直从褒中出,循秦岭而东,当子午而北”的建议,就是采用了这条较为安全的进军路线。

4.荆州方向 在汉中之东,自盆地东端成固沿汉水而下,可以从秦岭、巴山之间的缺口向东到达西城(今陕西安康),后人称为“西城道”。循汉水东进过旬阳、锡县(今陕西白河)至郧关(今湖北郧县),东去陆路可入南阳盆地,抵达名都宛城(今河南南阳市),史称“旬关道”。从郧关东南顺流而下,则到达江汉平原的北方门户--重镇襄阳。自西城东南陆行,还有一条支路可达上庸(今湖北竹山)、新城(今湖北房县),然后能够南下秭归,或东去襄阳。

三国时期,这一战略方向也发生过几次军事行动。如建安二十四年(公元219年)刘备夺取汉中后,为实现“隆中对”制订的“跨有荆益”战略计划,曾令关羽北攻襄阳,又命刘封乘汉水东进,与孟达配合,占领了东三郡。后来孟达降魏,引兵来攻,上庸太守申耽又乘机反叛,刘封才丢弃西城, 败归成都。

曹魏太和四年(公元230年),荆州都督司马懿配合曹真伐蜀,亦由宛地西进,溯汉水而上,企图夺取汉中,后道遇霖雨而还。诸葛亮死后,蒋琬镇守汉中时,也曾有过利用汉水航运向东进攻,攻占魏兴、上庸等地的打算。

综上所述,秦陇与巴蜀、襄樊联系的交通道路大多汇集于汉中,此地实为四通八达之衢;占领该地攻防俱便,容易掌握军事主动权,因此战略地位十分重要。《读史方舆纪要》卷56亦引牟子才曰:“汉中前瞰米仓,后蔽石穴,左接华阳黑水之壤,右通阴平秦陇之墟。黄权以为蜀之根本,杨洪以为蜀之咽喉者此也。”曹魏若是占领汉中,可以从多条道路威胁巴蜀,使其防不胜防。而蜀国如果据有此地,则能够阻断由关中穿越秦岭的诸条路线,保证成都平原的安全;若要采取进攻态势,向北方中原用兵,则可以选择几个战略方向进军,神出鬼没,使敌人难以判断。例如诸葛亮和姜维的多次北伐都是以弱攻强,虽然和魏军互有胜负,但是主动权往往掌握在蜀汉方面。原因之一就是蜀国占据了汉中要地,能够利用其良好的通达性转换进军方向,收到出敌不意的效果。例如诸葛亮初次北伐,用赵云、邓芝所部在箕谷佯动,作为疑兵,然后师出祁山,致使“南安、天水、安定三郡叛魏应亮,关中响震”。在屡次进攻陇右之后,他又突然走褒斜道穿越秦岭,兵临五丈原。姜维也曾在频频出击陇西之际,挥师由骆谷直入秦川,皆为此类战例。

(三)汉中地形险要,利于守方防御

蜀国以区区一州之域对抗雄踞中原的曹魏,在很大程度上得益于地理条件的帮助。如《博物志》卷1所言:“蜀汉之土与秦同域,南跨邛笮,北阻褒斜,西即隈碍,隔以剑阁,穷险极峻,独守之国也。”在与魏军抗争时汉中首当其冲。它的四周群山环绕,峡谷纵横,地形相当复杂,构成了交通往来的巨大障碍;其北边的秦岭雄峙于渭水之南,西起嘉陵江,东至丹水河谷,横长约400公里,纵宽约100~180公里,海拔多在2000米左右,给关中入蜀的各条通道带来处处险阻;其南边的巴山,自嘉陵江谷向东,绵延千有余里,耸立于川、陕、鄂三省之间,又是四川盆地北部的天然屏障。曹魏军队入蜀,必须越过这两条山脉,或穿行于深峡窄谷,或攀登上座座高阪,其路途之艰险可知。尤其是秦岭诸道的河谷两侧,多为悬崖峭壁,人马难以立足通行,因此古来常在沿途凿山架木,修建栈道。汉中西陲的阳平关,东端的黄金戍,也是著名的天险。守御一方可以依险拒守,或以小股游军抄掠对方辎重,收到以寡制众的效果。例如:建安二十年(公元215年),曹操亲率10万大军西征汉中,张鲁之弟张卫据守阳平关,“横山筑城十余里,攻之不能拔”。曹操感叹汉中地势之险,下令撤退。后因张卫闻讯懈怠,被曹军偷袭得手,才侥幸进入汉中。建安二十四年(公元219年),刘备在定军山阵斩夏侯渊,凭险固守,迫使曹操退回关中。参加这两次战役的曹魏君臣对当地的绝险深有感触,曹操事后曾言:“南郑直为天狱,中斜谷道为五百里石穴耳。”曹丕也说:“汉中地形实为险固,四岳三涂皆不及也。张鲁有精甲数万,临高塞要,一夫挥戟,千人不得过。”后来魏明帝欲攻打汉中,大臣孙资亦引用曹操西征故事来劝阻,曹睿因此取消了作战计划。太和四年(公元230年)曹真、司马懿率兵自斜谷、骆谷、西城三道进攻汉中,“兵行数百里而值霖雨,桥阁破坏,后粮腐败,前军县(悬)乏”,只得回师。正始五年(公元244年)曹爽、夏侯玄率众自骆谷入汉中,在兴势受到蜀军阻挡,逾月不得进,被迫撤兵,途中又遭袭击,“费祎进兵据三岭以截爽,爽争险苦战,仅乃得过。所发牛马运转者,死失略尽,羌胡怨叹,而关右悉虚耗矣”。

(四)汉中具有丰富的经济资源

汉中拥有得天独厚的自然条件。汉中盆地山环水绕,气候温润,土地肥饶,多有利于农业垦殖的河川平原和丘陵、平坝。《华阳国志》卷2《汉中志》称其“厥壤沃美,赋贡所出,略侔三蜀”,可与天府之国--四川齐名。境内汉水及其大小支流纵横交织,便于发展水利事业,稻麦皆宜。盆地周围的秦巴山地森林茂盛,“褒斜材木竹箭之饶,拟于巴蜀”,并有铁矿、铜矿,可以开采冶炼。

种种优越的自然条件,使汉中较早即获得开发,战国时期已成为天下知名的经济区域。《战国策·秦策一》载苏秦说秦惠王:“大王之国,西有巴、蜀、汉中之利,北有胡貉、代马用。”秦亡之后,刘邦被项羽封为汉王,都南郑,他听从萧何建议,在汉中广开堰塘,练兵积谷,为后来出兵三秦,东进中原准备了物质基础。《华阳国志》卷2《汉中志》载刘邦进军关中后,“萧何常居守汉中,足食足兵”。当时修建的水利设施至后代仍得到修缮沿用。西汉武帝为把汉中粮谷运至长安,曾拜张卯为该郡太守,发数万人作褒斜道500余里。汉末张鲁割据巴汉,多有聚敛,曹操占领汉中后“尽得鲁府库珍宝”,并用缴获物资大飨三军。随同出征的文人王粲在诗中描写当时情景:“陈赏越丘山,酒肉逾川坻,军人多饫饶,人马皆溢肥。徒行兼乘还,空出有余资。”可见当地物产之丰富。

对于蜀魏两国来说,如果部署大量军队在秦岭或巴山一带作战,粮草供应是生死攸关的问题。虽然关中和巴蜀沃野千里,盛产粮粟,但是路途遥远,关隘险阻,转运维艰,若是能在前线附近就地解决部分给养,就可以节省大量的人力、物力,减少国家巨额耗费。汉中盆地恰恰是川陕之间理想的屯兵垦殖场所。蜀国夺取汉中后,诸葛亮和他的继任者都曾在那里大兴屯田,并设立督农官职,劝课农桑,利用当地的山水沃土种植粟谷,显著减轻了前方军粮供给不足的矛盾。

综上所述,汉中地区具有临近边界、道路汇集、地形险要、物产丰富等多种优越的地理条件,利于驻兵镇守或是向敌境出击,具有重要的战略价值。在三国时期的割据混战中,占据汉中的一方可以获得政治、经济、军事诸方面的好处,有益于巩固自己的政权。如阎圃所称:“汉川之民,户出十万,财富土沃,四面险固。上匡天子,则为桓、文;次及窦融,不失富贵。”因此汉中受到蜀魏两国的高度重视,引起双方对这一地区的激烈争夺。

上一篇:10款奥迪q5二手能入手吗?

下一篇:a1增驾a1需要什么条件?